为积极响应学院关于提升教学质量的要求,近日,数字媒体艺术系交互设计教研组率先行动,组织全体教师开展了集体“磨课”活动,旨在通过精研课程设计、优化教学方法,全面提升课堂教学水平与育人实效。

一、磨课组织与准备

磨课组在活动开始前组织集中备课与讨论,重点学习了OBE理念与BOPPPS教学模式,明确了教学目标、课程思政要求与磨课评分标准。各教师提交了教案、教学课件、教学日历等教学资料,磨课审查组对资料的完整性与教学逻辑进行了审核,为课堂展示打下基础。

磨课组集体研讨

二、课堂教学展示

1、汪海溟:《生成艺术》课程音频反应式生成艺术部分

汪海溟老师课程内容为“音画互动的原理与创作实践”,通过TouchDesigner进行实时视听生成教学。课堂采用“作品导入—原理讲解—实践演示—学生互动—课堂总结”五段式结构。教师首先展示经典音画互动案例,引导学生思考声音数据与视觉反馈的关系;随后讲解CHOP节点信号解析原理,并进行现场演示。学生分组调整参数,实现不同节奏的视觉变化。研讨环节重点讨论了如何在课堂中平衡技术难度与艺术表达。教师聚焦课程起点,通过案例导入有效激发学生兴趣,明确了“听觉数据可视化”的教学核心与难点。

汪海溟:《生成艺术》课程音频反应式生成艺术部分

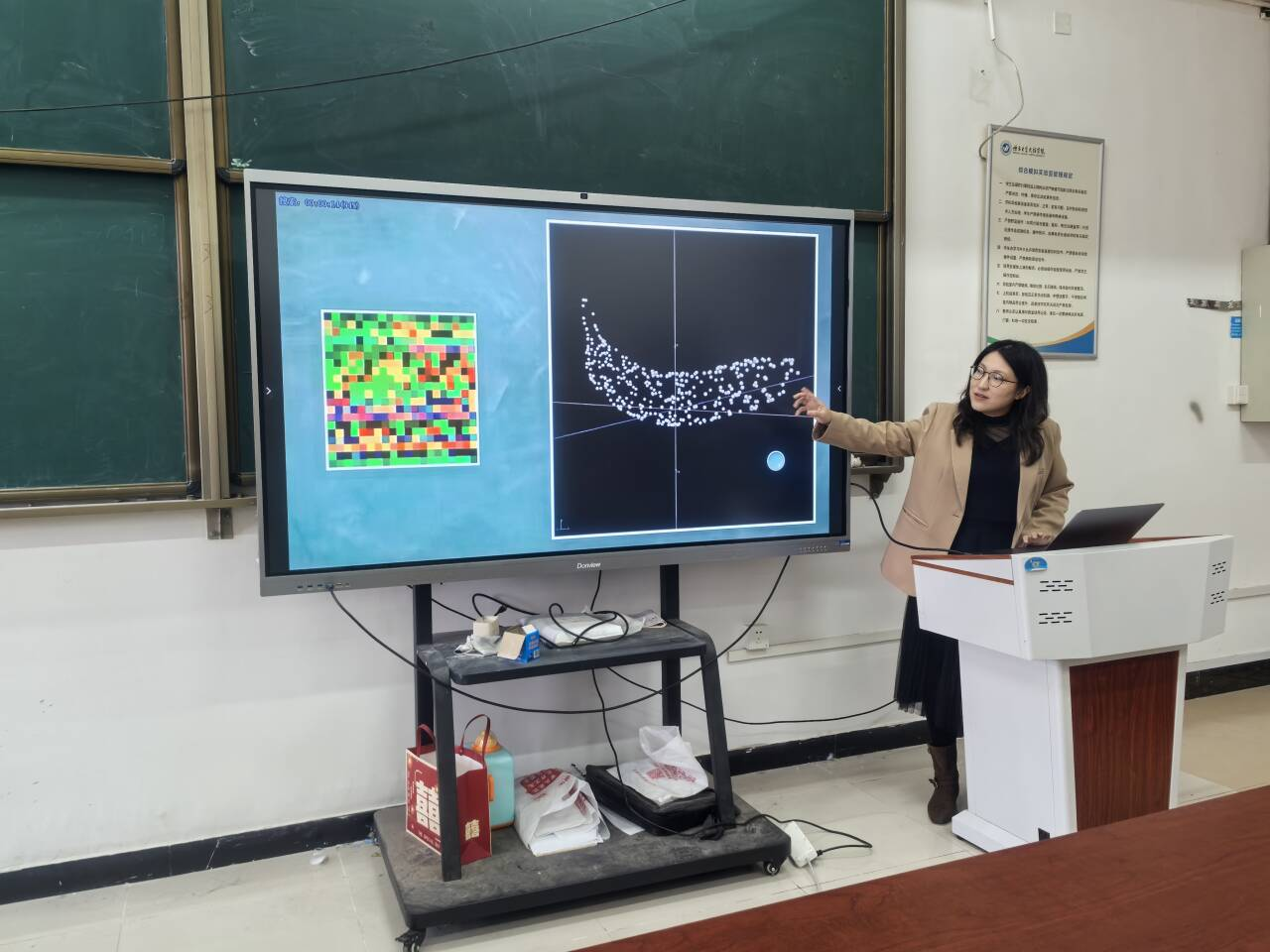

2、潘萌:《生成艺术》课程三维几何生成艺术部分

潘萌老师以“三维几何生成与模型点云生成”为主题展开教学展示,内容涵盖3D数据导入、点云生成及视觉重组。课堂采用“案例分析—原理讲解—技术演示—学生实验—总结讨论”的结构。教师首先展示基于点云的动态艺术作品,引导学生理解三维数据的艺术潜力;随后讲解SOP节点与点属性映射原理;现场演示如何将3D模型转化为可变形点云效果。学生在教师指导下尝试调整参数并观察变化。教师注重“高阶性”与“挑战度”,打磨了从原理理解到技术实现的完整教学链条,提升了课堂的探索深度与学术性。

潘萌:《生成艺术》课程三维几何生成艺术部分

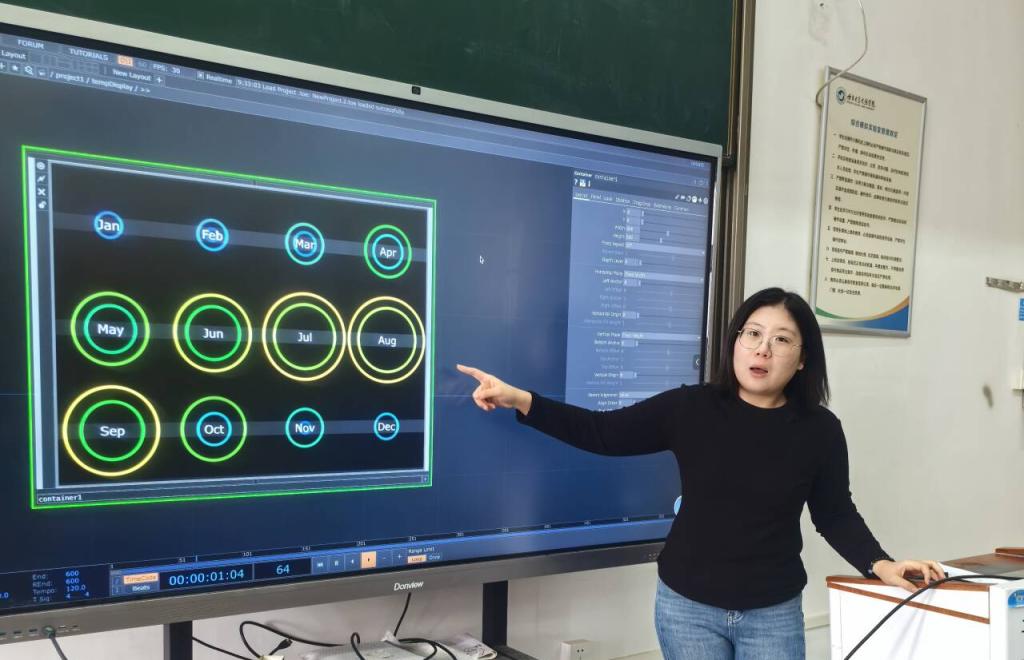

3、丛琳:《生成艺术》课程数据驱动生成艺术部分

丛琳老师课程内容为“基于天气数据的温度可视化设计”。课堂以“数据收集与艺术表现”为切入点,介绍数据表现与TouchDesigner的数据连接。教学中,教师以具体案例导入,展示天气温度变化如何转化为视觉色彩映射效果。课堂分为“原理讲授—数据展示—可视化实践—结果分析”四个阶段。学生通过操作体验数据到图像的转化逻辑。研讨环节重点打磨了“如何让学生在抽象数据与可视化表现间建立直观联系”。教师将抽象的技术概念转化为可操作的教学步骤,优化了从传感数据采集到视觉输出的教学路径。

丛琳:《生成艺术》课程数据驱动生成艺术部分

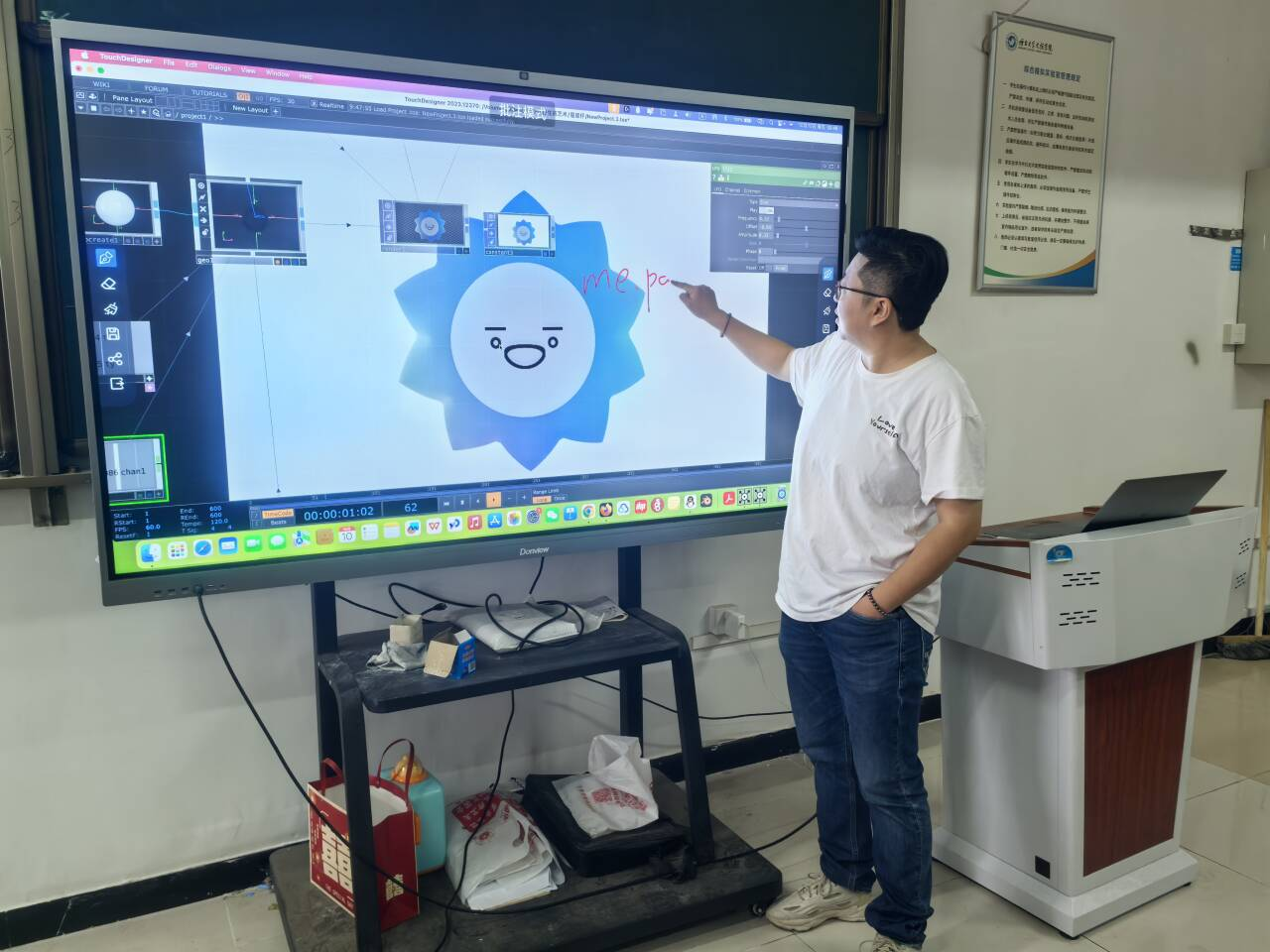

4、冷涵:《生成艺术》课程互动生成艺术部分

冷涵老师围绕“键盘与鼠标交互控制”内容进行教学展示,重点讲解在生成艺术系统中如何实现输入事件的视觉反馈。课堂结构为“概念导入—信号机制讲解—交互逻辑设计—实践演示—课堂总结”。教师先以学生熟悉的游戏交互场景导入,引出“事件触发机制”概念;讲解TOP、SOP与CHOP节点的数据传递方式;通过实例演示实现按键控制图形旋转、鼠标移动控制模型动态的效果。学生实践后交流体验。教师深入探讨了学生参与方式与课堂节奏设计,通过案例和互动强化了“控制—反馈—视觉响应”的学习逻辑。

冷涵:《生成艺术》课程互动生成艺术部分

5、杨振坤:《新媒体运营》课程认识新媒体与新媒体运营部分

杨振坤老师的本次课程以“新媒体的特征”为主题,采用“案例导入-理论构建-实践验证-互动研讨-内容升华”的五段式结构。杨振坤老师首先以抖音平台的个性化推荐视频流为案例导入,引导学生思考:“为何每个人的‘首页’都独一无二?”以此瞬间激发兴趣,引出对新媒体核心特征的探究。随后,课堂重点打磨了新媒体的四大特征:多媒体传播、即时性强、算法推荐、多元内容。在实践环节,学生分组对一短视频的标题、标签及互动组件进行现场调整,实时观察不同参数对传播效果的潜在影响。研讨环节,师生重点探讨了“算法推荐下,内容创作如何在取悦用户与表达自我间寻求平衡?”这一深层问题。课程最后,教师总结指出:理解并驾驭这些特征,是构建一切新媒体运营策略的基石,为后续课程打下坚实框架。

杨振坤:《新媒体运营》课程认识新媒体与新媒体运营部分

三、总结

本轮磨课以课堂教学质量提升为核心目标,聚焦“学生中心、成果导向、持续改进”的OBE教学理念,围绕音画互动、温度可视化、键鼠互动、模型点云生成及新媒体运营等内容展开教学展示、研讨与打磨。磨课活动目标明确、组织有序、效果显著。教师们通过课堂展示、研讨与反思,不仅在教学内容与方法上实现了优化,也在教学理念和专业认同上得到了提升。此次活动为数字媒体艺术专业后续课程教学改革与课堂质量提升奠定了良好基础,为学院整体教学水平的提高提供了有力支撑。