在知识更新迅猛、数字化转型与跨学科融合的当下,身为大学教师的我,深切感受到挑战与机遇如影随形。社会对复合型人才的迫切需求,时刻敦促我对教学工作进行深度反思与持续改进。

初为人师时,我偶然得知一场艺术设计比赛,敏锐地意识到这是提升学生能力的绝佳机遇,便鼓励他们报名参赛。然而,我所教授的是基础课程,难以将比赛内容融入日常教学,只能利用课后时间为学生指导。话刚出口,我便犹豫起来,课后本是放松和自我提升的时间,承担这份指导工作意味着牺牲休息时间。但看到学生眼中对比赛的热切期待,我瞬间坚定决心,毅然放弃休息,全身心投入指导工作。

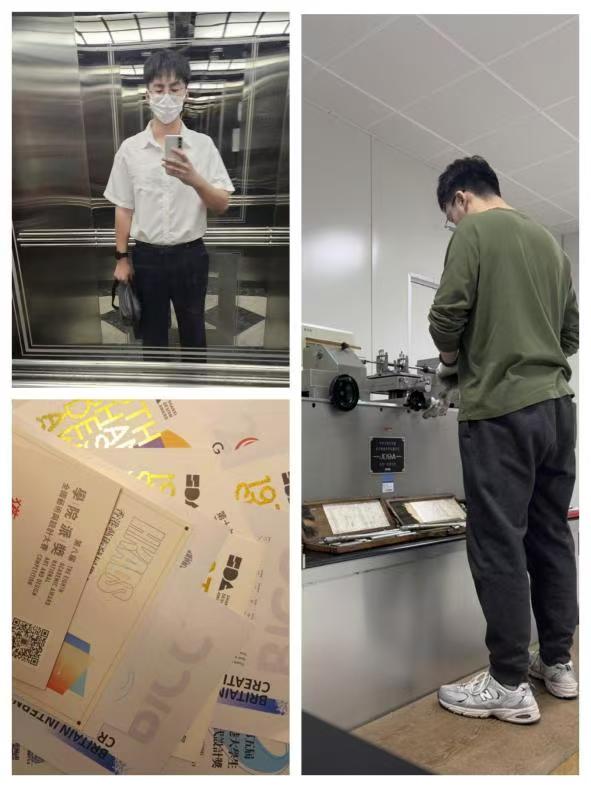

真正投身到指导学生参与设计比赛的工作后,重重困难如汹涌潮水,排山倒海般向我袭来。彼时,学生们专业知识薄弱,基础设计软件操作难题丛生。面对备赛任务,学生们态度十分消极。由于正值青春年少、活泼好动,他们难以全神贯注,既不愿主动思考,也缺乏备赛动力,只是一味敷衍应付。更无奈的是,部分学生还因各种原因中途放弃。我初涉学生设计比赛指导领域,毫无经验可依,在引领学生的征程中,常有力不从心之感,仿佛置身于迷雾之中,难以精准把握方向。尤为棘手的是,他们在比赛中的获奖率几乎趋近于零。这一残酷现实如同倾盆大雨,浇灭了学生心中仅存的希望,让他们愈发消极,陷入自我怀疑。但我心里无比明晰,这场比赛对学生意义重大,它绝非仅仅是检验学习成果的一次契机,更是助力学生实现自我突破的关键路径。于是,我迅速调整心态,沉下心来,重新精心规划指导方案。为了扭转学生们的消极态度,我逐个与他们深入交流。在交谈中,我着重强调比赛过程所能带来的宝贵成长经历,分享过往学生凭借比赛实现华丽转身、成功蜕变的真实故事,竭尽全力激发他们的兴趣与热情,试图点燃他们内心对比赛的渴望之火。鉴于学生知识薄弱,我课后精心筛选、整理针对性知识,借助网络平台,用通俗易懂的方式讲解设计原理和实用技巧。一旦学生经过学习取得阶段性成果,考核合格后,我便会适时安排他们参与比赛。比赛筹备期间,我全程紧紧跟进。从设计草图的构思,到色彩搭配、材质选择,每个环节我都耐心指导。草图审核时,我仔细分析学生的创意,针对构图不合理、元素冲突等问题,与学生一起探讨修改建议。为拓宽学生视野,我积极联络,邀请业内知名设计师线上分享宝贵经验,组织学生参观优秀设计作品。尽管下班后可自由支配的时间有限,但我始终坚守在指导学生一线,毫不懈怠。

为此,我几乎每日都长时间坐在电脑前,一坐就是几个小时,长期的熬夜久坐,不知不觉中身体埋下了隐患。没过多久,我便察觉到自己出现了痔疮便血的状况。起初我并未在意,只当作是偶然现象。但便血情况日益严重,久久未见好转,最终致使我患上了贫血,不得不长期依靠服用各类药物来维持身体状态。即便身体已然发出如此强烈的警示信号,我也从未有过丝毫退缩之意。

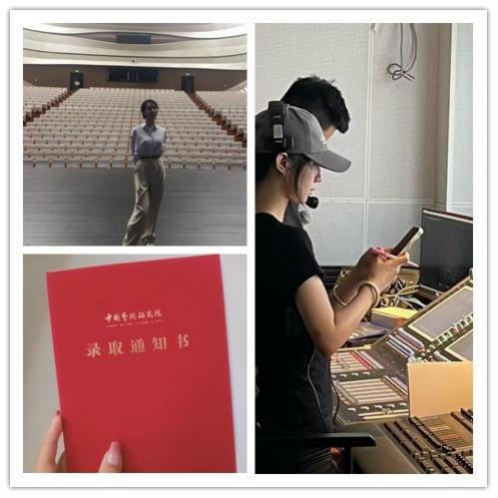

2020年,疫情突发,打乱了教学节奏,但并未动摇我指导学生的决心。当时,我高烧多次,贫血的身体极度虚弱,还伴有喉结痉挛,呼吸疼痛且有窒息风险。然而,看到学生在比赛关键时期发来的求助信息,我强忍病痛,坐在电脑前为他们指导。每说一句话都需忍受剧痛,但我从未中断,认真分析问题、提出建议。那些艰难的日子里,我用行动诠释了对学生的责任与担当,深知设计比赛对学生成长的重要性远胜于个人病痛。我决心帮助他们克服困难,让他们在赛场上绽放光芒。经过不懈努力,学生们在比赛中斩获多项重量级奖项,这是他们努力的成果,也是我十年坚守的见证。十年间,我指导的学生累计获奖上百项,众多学生凭借比赛表现获得升学、留学、就业等机会,开启精彩人生。我见证了他们设计技巧的飞速提升和创新思维的成长,如今他们正稳步迈向复合型人才的方向。看到他们的进步,我深感付出值得。

在教育的道路上,十年坚守只是起点,爱与责任是我永恒的信念。看到学生们在成长道路上留下的坚实足迹,我深知所有付出都化作了他们前行的力量。未来,无论前路如何变幻,我仍将用爱与责任雕琢每一位学生的成长,陪伴他们追逐梦想,见证他们成为更好的自己。因为教育的意义不仅在于传授知识,更在于点燃希望,成就未来。

作者简介

邹金益烟台理工学院讲师;意大利博洛尼亚美术学院硕士;意大利ARTECO艺术家协会会员;烟台市美术家协会会员。

主要讲授课程:《造型基础》、《构成基础》、《插图设计》、《装置设计》。

获得意大利诺瓦拉国家艺术奖铜奖;第七届中国高等学院设计作品大赛二等奖;中国包装创意设计大赛三等奖;2020全球创意设计大奖赛—金岳奖等专业奖项及“优秀指导老师”奖;参与多项课题研究。